INTERVIEW|理事長が語る「科学的介護」の未来

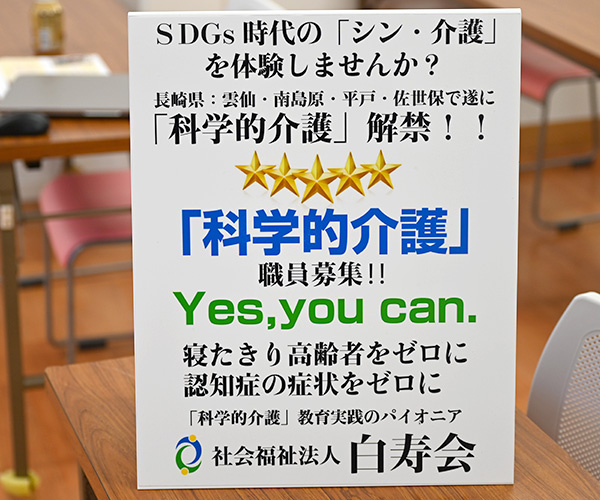

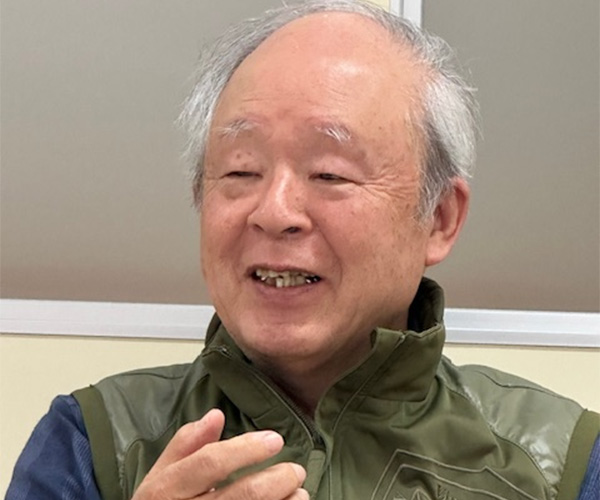

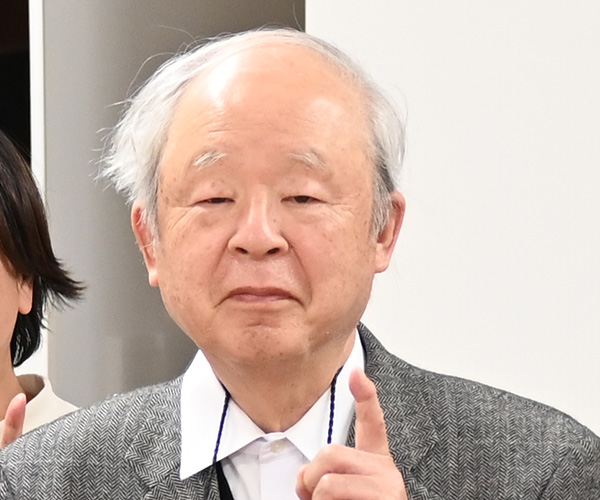

社会福祉法人白寿会

理事長 久間英俊氏に聞く

——長崎から、“科学的介護の新しい常識”を創造する挑戦

Q1:理事長が掲げる「科学的介護」の導入。その根底にある想いをお聞かせください。

久間理事長:

介護は、誰かの「世話」をする仕事ではありません。

私はむしろ、「その人が持つ力を、再び引き出す」仕事だと思っています。

“老いる”というのは、力を失っていくことではありません。

適切な刺激と環境、そして科学的な裏付けがあれば、人は何歳になっても回復する可能性を秘めています。

だからこそ私たちは、自立支援介護学の理論を礎に、再現性と説明責任のある「科学的介護」を選びました。

これは、私たち自身がいつか「この施設で最期を過ごしたい」と思えるような、プロフェッショナルな空間づくりを目指す取り組みでもあります。

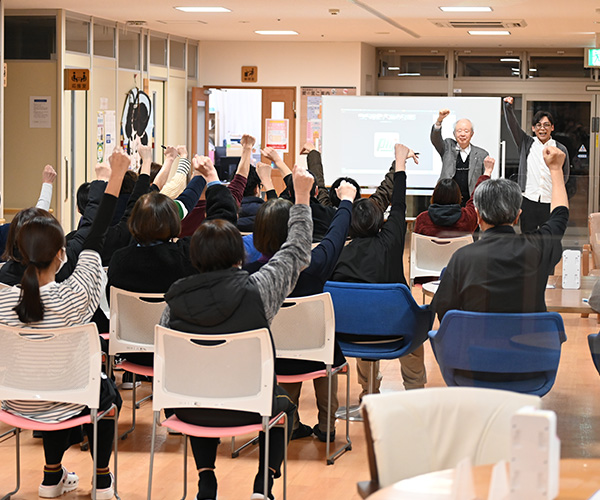

Q2:介護現場の“当たり前”を見直す。2023年からの介護倫理教育の背景とは?

久間理事長:

社会全体が変わる中で、介護現場だけが昔の感覚のままでいてはいけないと感じました。

特に「お世話型介護」がまだ色濃く残る地域においては、価値観そのものを再定義する必要がある。

利用者が“感謝する側”ではなく、“選択する主体”であるという発想の転換。

この視点を持った職員の育成こそが、地域社会の信頼を得る根幹になると考えています。

Q3:創立50周年を迎えた今、これからの白寿会が目指す姿とは?

久間理事長:

これからの高齢者介護は、「施設か在宅か」の二項対立ではなく、“行き来する”社会モデルになると思います。

私たちは、その架け橋となるべく、地域の“科学的介護の拠点”でありたい。

目指すのは、「あそこに行けば大丈夫」と言われる場所。

言い換えれば、「科学的介護のことなら“愛の里”へ」と言われるブランドの確立です。

Q4:これから一緒に働く仲間に求める資質とは、どのようなものでしょう?

久間理事長:

第一に、人としてのマナーです。どれほど技術や資格を持っていても、相手を思いやる姿勢がなければ、真のケアにはなりません。生成A Iが時代を変える中、人間に求められる力は、以前より「人間的なもの」になっていくはずですから。

第二に、スピードと柔軟性のある学習力。

私たちは、時代の変化に即応できる人材を求めています。つまり、「アンラーニング(学習棄却)」ができる人。

過去の常識を疑い、速やかに手放す。そして新しい知を受け入れ、実行に移す——それが、これからの介護職に求められる姿です。

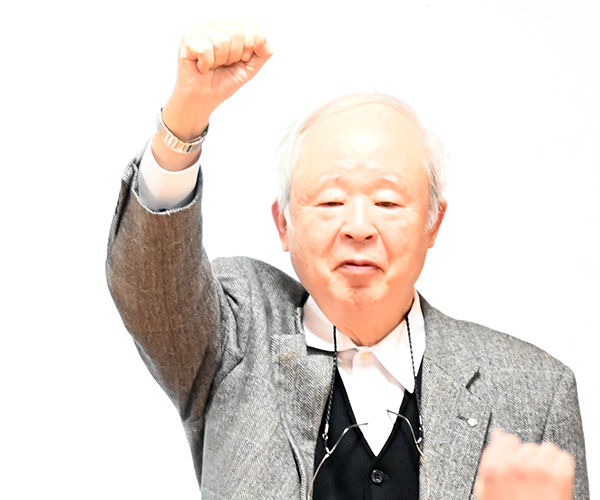

Q5:介護職として働くことを志す皆さんへ──科学的介護の未来を共に創るための理事長メッセージをお願いします。

久間理事長:

介護の仕事に興味を持ったあなたへ、私はまずこう伝えたいと思います。

「介護は、誰かを“支える”だけの仕事ではない」と。

私たちが取り組む「科学的介護」は、入所者一人ひとりの“可能性を引き出す”仕事です。

寝たきりの方が再び歩けるようになる。

食事がミキサーから常食に戻る。

傾眠傾向だった方が笑顔を取り戻す——

そのような「変化」を、私たちは日々、実際に目の当たりにしています。

このケアを支えるのは、特別な才能でも長年の経験でもありません。

「正しい知識」と「実践の積み重ね」、そして何より「その人を信じる気持ち」です。

だからこそ、私は介護職の皆さんに以下のことを求めています。

- 昨日より、今日のほうが上手くなっていたいと思える向上心

- 「できない理由」より「できる方法」を探そうとする意志

- 年齢や状態にかかわらず、回復を信じるまなざし

介護は、“命の現場”で起きる、奇跡の連続です。

あなたが本気になれば、科学的介護は、あなたの手で“希望を創る技術”になります。

ぜひ、白寿会というフィールドで、“誇れる仕事”に出会ってください。

私たちは、ただの「介護職」ではない、“可能性の再発見者”を育てたいと思っています。

Q6:科学的介護の未来を共に創るために──看護師に対する理事長からのメッセージ

久間理事長:

白寿会は、これまでの“介護の常識”を根本から問い直し、**「自立支援介護学」という最新理論に基づいた“科学的介護”の実践”を全職種で推進しています。

この改革において、私は看護職が“変革の要”を担う存在だと強く信じています。

いま、多くの施設で「看護は医療、介護は介護」と明確に線引きされ、看護師自身もその壁に違和感を持ちながら働いている現状があります。

しかし、私たちは違います。

医療と介護の狭間にある“生活機能の改善”という領域こそ、看護師がもっとも力を発揮すべき場所だと考えているのです。

そしてここで必要とされるのは、「過去の経験」や「過去のエビデンス」にとどまらず、今この瞬間に更新されている:

- 最新の脱水・水分ケアに関する臨床研究

- 栄養とフレイル、サルコペニアに関する国際的ガイドライン

- 座位保持や起立訓練における科学的知見

──こうした最前線のエビデンスに触れ、それを現場に適用できる“更新力のある看護職”です。

私たちは、次のような看護師をお迎えしたいと思っています。

- 「昔こうしていた」ではなく、「いま何が最善か」を問い続けられる人

- 臨床判断力と生活支援力を統合できる人

- 科学的介護を“異質なもの”と捉えず、自らの専門性を拡張できる人

“医療者”としての誇りと、“生活者”を支えるケアの真髄が交差する地点。

それが、今まさに私たちが創っている「科学的介護」の現場です。

あなたの看護が、過去の延長ではなく、「未来に必要とされる実践」へと進化するその舞台を、白寿会は提供します。

Q7:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の皆さんへ──科学的介護の未来を共に創る理事長からのメッセージ

久間理事長:

私たちは、「要介護の維持」ではなく、「生活機能の回復」こそが介護施設の本質的役割だと考えています。

このビジョンを支えるために最も必要な専門職──

それが、まぎれもなくリハビリ職の皆さんです。

今、全国の介護施設において、リハ職の関わり方は大きく問われています。

「評価だけして帰る」「加算算定のための形式的関与」──そうした関係性に違和感を覚えているリハ職の方も多いでしょう。

しかし白寿会は違います。

私たちが求めているのは、リハ職が“生活の中に入る”科学的介護の推進者であり、チームの戦略的リーダーとなることです。

- 起き上がり・立ち上がり・歩行のプロセスを、職員と共有・訓練できる人

- 食事姿勢や摂食嚥下の状況を、継続的に見て助言できる人

- ケアのプロセス全体に“機能向上”の視点を注入できる人

このような実践は、「リハ」と「介護」の垣根を超え、科学的介護の中核をなす臨床職としての役割を、あなたに与えてくれます。

私たちは今、LIFEデータやアウトカム指標に基づいた、本物の「回復ストーリー」を創る組織を目指しています。

だからこそ、関わるすべての入所者に対して「短期集中リハ」ではなく「生活の中の機能向上リハ」を設計・伴走できるリハ職が必要です。

リハビリテーションとは、「再びその人らしく生きる力を取り戻す道筋をつける」こと。

その哲学は、まさに科学的介護の核心と一致しています。

どうか、あなたの専門性を、“点”ではなく“面”で発揮してください。

そして、介護と医療と生活のすべてを繋ぐ“地域におけるリハの本来の姿”を、白寿会で共に創っていきましょう。

Q8:管理栄養士・栄養士の皆さんへ──科学的介護の未来を共に創る理事長からのメッセージ

久間理事長:

私たちは、「栄養ケア」とは単なる“栄養補給”ではなく、

“身体の回復を支える医療的営み”であり、同時に“その人らしい人生を支える生活の支柱”だと考えています。

そして、科学的介護においてその中心に立つべき存在こそ、管理栄養士なのです。

これまで多くの介護現場では、管理栄養士の役割は「献立作成」や「給食管理」に限定され、

厨房の内側に閉じ込められた職能として扱われてきました。

しかし、私たち白寿会では、そのような旧来の在り方を明確に否定しています。

私たちは、“食べる力”を取り戻すことこそ、自立支援の出発点であり、尊厳の回復であるという信念のもとに、以下のような実践を管理栄養士に担ってもらっています:

- 嚥下機能や咀嚼状態を医療・介護・リハと共有し、常食化を目指す個別支援計画を立案する

- 「口から食べることをあきらめない」ことを前提に、水分摂取や脱水リスクに科学的根拠を持って介入する

- 本人の“食べたい”という意欲を読み取り、形状・温度・量・提供環境まで“食べる体験”として設計する

私たちが目指すのは、「全入所者、常食化へ」という大胆な挑戦です。

そしてこれは、決して夢物語ではありません。

科学的介護の枠組みと、LIFEデータ・脱水ケア・嚥下リハの連携を適切に組み合わせれば、

要介護5の方でも、ミキサー食から常食へと移行し、生活意欲とQOLを大きく回復させることは可能です。

私たち白寿会が求めるのは:

- 「できない理由」ではなく「できる条件」を探せる栄養士

- 医学と介護の接点で“食支援の司令塔”になれる人材

- 「食支援とは、生きる力を取り戻す支援である」と断言できる誇り高き専門職

Q9:生活相談員を志す皆さまへ──科学的介護の未来を共に創る理事長からのメッセージ

久間理事長:

生活相談員は、介護施設における「対人援助の最前線」であると同時に、組織と入所者をつなぐ“設計者”でもあります。

その役割を、私は単なる「窓口業務」や「入退所調整」には留めていません。

むしろ、科学的介護を“施設全体で動かす”ための対話と調整の司令塔として、最も重要なポジションの一つだと捉えています。

たとえば:

- 入所時アセスメントに基づき、ケアプランの出発点を明確に定義する力

- 家族・利用者との対話を通じて、“生活再建”という目標を共に描く力

- 介護・看護・栄養・リハの職種間をつなぎ、“自立支援の共通言語”を流通させる力

これらすべてが、生活相談員に求められる専門性です。

科学的介護とは、単なる技術や数値管理ではありません。

「この人は、どんな人生を取り戻したいのか?」という問いに、根拠と希望を持って向き合うケア設計の思想です。

そして、それを支える“意味の交通整理役”こそが、あなたです。

白寿会が求める生活相談員は、以下のような方です:

- 「話を聴く人」ではなく、「チームを動かす人」になりたい人

- 感情的な共感だけでなく、構造的・戦略的な共感を重視できる人

- 理念と現場のズレを埋め、全体を整える対話の設計者でありたい人

施設の顔であり、意思決定の補助者であり、科学的介護の文化醸成者として。

あなたが本気になれば、生活相談員という仕事は“施設の思想を動かす職種”になります。

白寿会で、あなたの“相談援助力”を、“変革推進力”へと昇華させてください。

私たちは、科学的介護の未来に本気で関わろうとする生活相談員を、心から歓迎します。